"L’epigrafia funeraria cristiana in versi a Milano ha un illustre iniziatore: il più antico epitaffio metrico, databile al 377-378, è quello dedicato da Ambrogio al fratello Satiro. Se la tradizione che lo vuole autore non ha conferme,...

more"L’epigrafia funeraria cristiana in versi a Milano ha un illustre iniziatore: il più antico epitaffio metrico, databile al 377-378, è quello dedicato da Ambrogio al fratello Satiro. Se la tradizione che lo vuole autore non ha conferme, essa indica tuttavia il punto di partenza della grande epigrafia milanese, emula e degna concorrente di quella della Roma di papa Damaso.

Le sue prime attestazioni sono legate al nome e all’epoca di Ambrogio: si devono alla sua opera la progressiva cristianizzazione dello spazio urbano mediante la costruzione di nuove basiliche e la promozione del culto dei martiri, con la conseguente sepoltura di defunti eccellenti presso le loro reliquie. In questo contesto si situano la comparsa sia dei primi epitaffi metrici sia dell’epigrafia monumentale cristiana, che ha ugualmente il suo fondatore in Ambrogio, che compose le iscrizioni dedicatorie per il fonte battesimale di Santa Tecla e per la Basilica di San Nazaro. Queste iscrizioni del tardo sec. IV e del principio del V operano un’attiva rielaborazione dei modelli classici piegandoli alle esigenze espressive e ideologiche della fede cristiana: lasceranno un’eredità che sarà coltivata lungo tutti i secoli successivi fino all’età carolingia e oltre. Una fiorente attività epigrafica si manifesta con continuità nel sec. V e ha un secondo importante capitolo sotto l’episcopato di Lorenzo I († 512), quando Ennodio, su commissione del vescovo, compone alcuni epigrammi che vengono inscritti sotto i ritratti dei suoi predecessori nella basilica di San Nazaro, e altri carmi dedicatori per i numerosi edifici restaurati o rinnovati per ordine di Lorenzo. L’epigrafia funeraria conosce numerose testimonianze databili tra V e VI secolo e l’alto livello stilistico dei componimenti denuncia la continuità di modelli e un mai spento rapporto con i classici. Nel sec. VII, in seguito all’invasione longobarda, le iscrizioni si fanno più rare e nessuna epigrafe di carattere funerario è attribuibile con certezza a tale secolo. Non si può da questo dedurre che l’epigrafia sia scomparsa con l’arrivo dei Longobardi: solo una piccola parte del patrimonio epigrafico milanese è sopravvissuta ai guasti della storia e nella selezione di ciò che è giunto fino a noi bisogna tenere conto dell’importanza del fattore del pregio letterario. Infatti il primo epitaffio che esce dalle tenebre dei secc. VII e VIII, quello del vescovo Natale († 751), e le altre rare

testimonianze epigrafiche di tale secolo, appaiono linguisticamente e stilisticamente assai inferiori rispetto a quelle dell’epoca tardoantica.

Tuttavia l’eredità della poesia funeraria dei secoli IV ex., V e VI potrà essere raccolta dai poeti carolingi grazie alla sua sopravvivenza e diffusione attraverso sillogi manoscritte.

Infatti, al volgere del sec. VIII, un colto pellegrino, probabilmente un franco, raccolse in una silloge urbana complessiva le iscrizioni presenti sui sepolcri e sui monumenti cittadini, sul modello di quanto era avvenuto per Roma nel sec. VII, con la silloge generale delle iscrizioni delle chiese urbane e dei cimiteri suburbani, e nel sec. VIII, con la raccolta delle iscrizioni della basilica di San Pietro e degli oratori adiacenti.

Lo scopo di queste sillogi era anche devozionale, e per questo motivo erano provviste di note cronologiche e spesso legate a un itinerario della città (la cui esistenza per la silloge milanese non è provata).

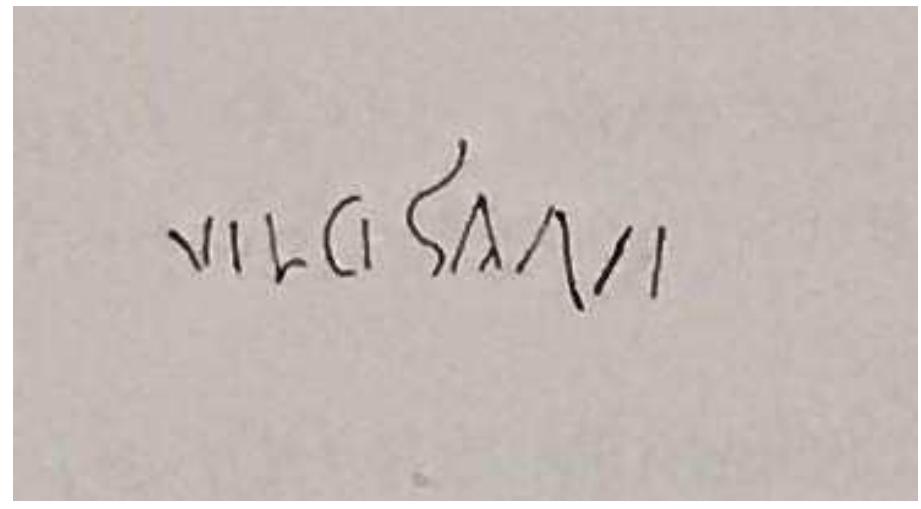

Di questa antica silloge sopravvivono un apografo parziale contenuto nel ms. Vat. Pal. Lat. 833, formata nel sec. IX, e una serie di componimenti riconducibili a una silloge il cui archetipo, non più esistente, risale forse al sec. XI, ed è testimoniata dalle opere di Goffredo da Bussero, Andrea Alciato e Giovanni Battista Fontana. Entrambe queste sillogi, anche se trasmesse da manoscritti di epoche differenti, risalgono alla fine del sec. VIII e sono da ricondurre alla medesima grande raccolta. La forma in cui si presentano, senza note cronologiche e organizzate secondo criteri metrico-stilistici o tematici, deriva dal fatto che nei sec. IX e X le grandi sillogi complete, perduta la funzione devozionale, divennero modelli poetici.

Queste due sillogi conservano la maggior parte delle iscrizioni milanesi comprese tra i secc. IV e VIII. Di un solo epitaffio, quello di Cervia Abundantia, sopravvive la lapide originale; mentre quella di Manlia Daedalia è una copia successiva. Viene ad integrare il corpus trasmesso dalle due raccolte antiche la silloge composta nel sec. XVI dall’umanista Andrea Alciato.

Il corpus di epitaffi metrici cristiani compresi tra sec. IV e VIII si costituisce così di sedici componimenti, risalenti principalmente ai sec. IV, V e VI.

Lo scopo del presente studio è di raccogliere questo patrimonio di poesia funeraria anteriore all’età carolingia e studiarne la tradizione, la struttura e le fonti."